医療事故の再発防止を目指す医療事故調査制度がスタートして一年たったが、年間の報告件数は当初予想の三割以下にとどまっている。肉親を失った遺族の心情に寄り添う仕組みにしたい。

「まだまだ、医療従事者が制度を理解しても、真剣に取り組んでもいないし、遺族側も疑問点をぶつけていくという風土になっていない」。「患者の視点で医療安全を考える連絡協議会」代表の永井裕之さん(75)はこう指摘する。

永井さんは十七年前、医療事故で妻を亡くした。東京都立広尾病院で、点滴中に誤って消毒液が投与された。病院側は事故を隠蔽(いんぺい)したが、最終的に関係者は刑事責任を問われた。

永井さんはその後、連絡協議会を立ち上げ、医療事故調査制度の実現を求めてきた。そして昨年十月、ようやくスタートした。

死亡事故が発生したら医療機関は第三者機関である「日本医療安全調査機構」に届け出なければならない。その後、自ら院内調査を行い、結果は遺族に説明。遺族は不服があれば、機構に調査を求めることができる、というのが主な仕組みだ。

しかし、事故の届け出件数は一年間で三百八十八件と、厚生労働省が想定していた年千三百~二千件を大幅に下回っている。

背景の一つに「医療事故とは何か」という定義の問題がある。調査の対象となるのは「予期しない死亡、死産」とされているだけで、具体例は示されていない。しかも、医療事故にあたるかどうかの判断を下すのは医療機関側だ。病院側が、面倒な院内調査や報告は避けたいと考えれば、おのずと届け出件数は少なくなる。

現在は複数の医療団体が独自のガイドラインを作成している。中には、薬の取り違えなど明らかな医療ミスが起こった場合でも、取り違えは一定の確率で起こるなどとして「予期できない死ではない」と主張している団体もある。

厚労省は六月、届け出基準の統一を目指し、医師会などによる協議会を設置することを決めたが、議論の難航は必至だ。

このほか、遺族が事故だと思っても病院などが認めない時に相談する窓口を第三者機関に設けることになった。ただ、第三者機関は遺族からの相談を医療機関に伝えるのみ。より中立性を高めるため、第三者機関が助言や指導ができるようにするべきではないか。

公正、透明で国民に信頼される制度に育てることが求められる。

手術後に障害、1860万円賠償 宝塚市民病院

宝塚市立病院(兵庫県宝塚市)は14日、ヘルニアの手術を受けた伊丹市内の20代女性の左脚に障害が残ったとして、損害賠償金1860万円を支払う方針を明らかにした。

同病院によると、女性は2015年2月、腰椎椎間板ヘルニアの摘出手術を受けた。術後の回診などで異常は見られなかったが、手術から約8時間後、女性が嘔吐(おうと)して左腹の痛みを訴えた。

診察の結果、背骨近くの動脈から出血しており、兵庫医科大学病院(西宮市)の救命救急センターへ搬送された。

女性は、出血による血腫が腰の神経を圧迫し、左脚の機能が低下。リハビリに取り組んだが、階段の上り下りが難しくなるなどの障害が残った。宝塚市立病院は「明らかな医療ミスではないが、手術以外に出血の原因は考えられない。後遺障害があり、被害者救済の責任がある」としている。

女性は示談に合意しており、市は関連議案を市議会12月定例会に提出する。(土井秀人)

出典:神戸新聞NEXT

NTT東日本関東病院、輸血ミスで患者が一時重体

東京都品川区のNTT東日本関東病院で7月、手術中の男性患者に血液型の異なる輸血をし、男性が一時重体となっていたことが病院への取材でわかった。

病院によると、7月11日、大腸がんの手術をしていた男性にO型の赤血球製剤を輸血するはずが、別の患者に準備されたB型の赤血球製剤約280ミリリットルを輸血した。追加の輸血をする際に、誤りに気付いた。男性は血圧低下や急性腎障害を起こして重体となったが、血漿(けっしょう)交換や血液透析などで救命された。現在、リハビリ中という。

赤血球製剤は2カ所の手術室からほぼ同時刻に輸血部に発注され、先に別の患者用の製剤が手術部のナースステーションに届いた。男性の手術室からナースステーションに戻った看護師が、自分がいた手術室から発注された製剤と勘違いして手術室に運んでいた。

手術室では、運んだ看護師と麻酔科医で、製剤の袋と輸血部作成の伝票に記された患者の氏名、血液型が一致しているのを確認した。しかし、輸血をする男性の氏名などとの照合はしていなかったという。この看護師は男性の手術に加わったのは一時的で、麻酔科医は輸血する直前に交代で手術室に入っていた。

今回のミスを受けて病院は、患者の氏名や血液型を確認する具体的な方法を明記していなかった手順書を改め、輸血時には麻酔科医と看護師の2人で、患者情報が入力されたパソコン画面と製剤の袋、伝票で照合することにした。

針原康副院長は「患者さんとご家族に大きな負担をかけ、申し訳ない。再発防止に努めたい」と話している。

出典:朝日新聞デジタル

肺がん手術で医療ミス=患者の女性死亡-名古屋市立大病院

名古屋市立大学病院(名古屋市)は8日、50代の女性患者に行った肺がん手術で、大静脈を傷つけ出血性ショックなどで死亡させる医療ミスがあったと発表した。同病院は、3500万円の損害賠償金を支払うことで遺族と和解した。

1歳児病室の加湿器に消毒液=水と取り違え-名鉄病院

手術は2014年6月に行われ、男性医師が患者の右肺下部にできたがんを内視鏡を使って切除する際、誤って大静脈を傷つけた。患者は出血性ショックと多臓器不全を起こし、手術の翌日に死亡した。

同病院は「当院に過失のあったことは否定できないと判断した。二度と起こらないよう、技術の向上と安全管理意識の徹底に努める」とコメントした。 (2016/11/08-14:27)

出典:時事ドットコムニュース

医療事故の届け出388件 制度開始1年、想定下回る

患者の予期せぬ死亡を対象とした医療事故調査制度で、第三者機関の日本医療安全調査機構は11日、9月に医療機関から「院内調査」が必要として届け出があった事案は前月比7件減の32件だったと発表した。制度は昨年10月に始まり、この1年間の累計は388件。厚生労働省は当初千~2千件と見込んでいたが、想定を大きく下回った。

制度を巡っては、患者が死亡した際、届け出が必要な事案に該当するかどうかについて判断にばらつきがあると指摘されている。医療現場では「調査は責任追及につながる」との懸念もあり、再発防止を目指す制度の趣旨が十分に浸透していない実態が浮き彫りになった。

出典:47NEWS共同通信

放射線技師、偽装のX線画像送る 誤って左右逆に撮影

大阪市民病院機構は14日付で、市立総合医療センターの係長級の放射線技師2人が、誤って左右逆に撮影された患者のX線画像を反転処理して医師に送ったとして、停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。

機構によると、新人指導担当の男性技師(51)は今年6月、医師から患者の胸のX線画像を右側から撮るよう指示された新人職員が誤って左側から撮影したことに気づいたが、独断でパソコンで画像を反転。同僚の男性技師(57)は指導担当技師に頼まれ、医師に偽装の画像を送った。治療に影響はなかった。

9月7日に市に通報があり発覚した。指導担当の技師は「診断に影響はないと判断した」と説明したという。機構は「誤診や医療ミスにつながる恐れがあり、職員の指導を徹底したい」としている。

また、機構は、入院患者から預かった睡眠薬などを自宅に持ち帰り、服用したり廃棄したりしたとして、女性助産師(60)を14日付で諭旨解雇とした。

出典:朝日新聞DISITAL

横浜・病院殺人 消毒液が点滴に混入か ゴム栓部から注入?

横浜市神奈川区の大口病院で点滴に異物が混入され、入院患者の八巻(やまき)信雄さん(88)が中毒死した事件で、中毒の原因となった界面活性剤は消毒液に使われる成分だったことが、捜査関係者への取材で分かった。また、点滴袋には目立った穴や破れが見当たらないことから、神奈川県警は、注射器を使って点滴袋とチューブをつなぐゴム栓部分から注入された疑いもあるとみて調べている。

県警によると、八巻さんが入院していた四階のナースステーションに、消毒液と注射針が保管されていた。界面活性剤は洗剤や化粧品など広く用いられているが、点滴袋に混入されたのは、消毒液に含まれている種類だった。高濃度で血管に入ると中毒を起こし、死に至ることもあるが、薬局でも購入できる。

県警によると、ゴム栓は、点滴袋と一体となっており、通常は外せないようになっている。また、針で刺してもゴムが収縮して、痕跡は目立たないとみられるという。八巻さんの点滴袋に明らかな穴や破れはなく、県警は、点滴袋を解析して、詳しい混入方法を調べる。

二十日午前、担当の看護師が、八巻さんの死亡後、点滴袋内にわずかな気泡を見つけ、異常が分かった。八巻さんは十四日に入院し、寝たきり状態で、投与されていた点滴は栄養剤だった。点滴は十七日からステーション内に保管されており、十九日午後十時ごろに交換されていた。

病院の四階では十八日に点滴を受けていた八十代の男性二人が、二十日には九十代の女性が死亡。この男女三人は病死と診断されたが、県警は三人についても司法解剖して詳しい死因を調べている。一方、大口病院は十月一日まで休診する。

◆「不審者チェックに限界」 医療関係者らに戸惑い

大口病院で点滴に異物が混入され患者が死亡した事件を受け、医療関係者らの間に戸惑いが広がっている。神奈川県警は何者かによる意図的な混入とみているが、医療機関は人の出入りが多く、悪意ある人物の行為を防ぐのは極めて難しいためだ。

「薬品取り違えなど医療ミスへの対策はできても、故意による混入は防ぎきれない」。中部地方の病院に勤める三十代の女性看護師は打ち明ける。

一九九九年の横浜市立大病院の手術患者取り違え事件など、九〇年代後半以降に重大な医療過誤が相次いで明らかになり、社会問題化。ミスをなくそうと、ヒヤリ・ハット事例の共有など医療界挙げての取り組みが進められてきた。

しかし、今回の事件は洗剤などの成分である界面活性剤が点滴に混入されており、ミスが原因とは考えにくい。

食い止める方法はないのか。医療ガバナンス研究所(東京)の上昌広理事長は「医療機関は、夜間でも患者の家族など人の出入りがあり、不審者のチェックには限界がある。内部の人間の仕業だった場合はなおさら難しい」と指摘する。

費用面も課題だ。多くの医療機関は経営が厳しい中、ぎりぎりの人数で夜勤を回し、増員は簡単ではない。上理事長は「故意犯を防ぐためにどれだけコストをかけられるのか。医療安全の在り方が問われる事件だ」と話す。

監視カメラによるチェックはどうか。勤務医らの団体「全国医師連盟」の中島恒夫代表理事は「多くのカメラが設置されれば患者のプライバシーを侵害する恐れが高まる」と慎重だ。

職員に悪影響を与える可能性にも言及。「医療現場はスタッフ同士の信頼関係で成り立っている。ぎすぎすした雰囲気になれば、診療に影響も出かねない」と懸念を示した。

出典:東京新聞

医療事故 届け出、病院間で差 調査制度1年

10月で開始から1年を迎えた医療事故調査制度。調査の仕組みができたことで明らかになる医療過誤がある一方、届け出や調査内容について病院間の差が大きいなど課題も多く、医療事故の遺族からは「信頼できる制度となるよう運用改善を続けてほしい」との声が上がっている。

「医療事故かもしれない。病理解剖をしたい」。川崎市の増田渉さん(65)は昨年10月、医師からこう告げられ、衝撃を受けた。

妻(当時71歳)が自宅で頭を打って動けなくなり、市内の病院に救急搬送された。検査の結果、心停止などで死亡の危険がある低カリウム血症が判明。体内にカリウムを注入する「中心静脈カテーテル挿入」という緊急処置が行われた。処置後間もなく血圧が低下し始め3日後死亡した。

病院は外部の第三者を入れた調査を実施。14ページの報告書をまとめ今年3月、増田さんら遺族に説明した。カテーテル挿入の際に、椎骨(ついこつ)動脈を損傷して生じた出血性ショックが死因とされた。

増田さんは「制度がなければ、ここまでの調査が行われ、情報が開示されることもなかっただろう」と一定の評価をするものの「病院側の視点に立った報告で十分に納得できるものではない」と話す。報告書では、経験の少ない研修医が緊急処置を担当した経緯や理由などに触れられていないためだ。

制度に基づき、増田さんは先月、厚生労働省指定の第三者機関「日本医療安全調査機構」にも調査を依頼した。しかし、期待できるかどうか懸念もある。

NPO法人「ささえあい医療人権センターCOML」理事長の山口育子さんのもとには「病院が事故として届け出てくれない」との相談が寄せられる。

夫を亡くしたある女性は、病院に届け出を求めたが「過失の有無がはっきりしないので届け出ない」と説明された。制度では本来、過失の有無に関わらず届け出ることになっているが、病院が誤って解釈していた。

医療事故で母親を亡くした「医療の良心を守る市民の会」事務局長の川田綾子さん(45)は「ペラペラの報告書をまとめて終わりとする病院もあり、取り組みに大きな差がある。調査は病院やそこで働く医療者のためでもあることも踏まえて対応してほしい」と話す。【山田泰蔵、熊谷豪】

出典:毎日新聞

ホルマリンを誤注入 患者が告訴状提出

兵庫県姫路市の病院で、去年内視鏡検査を行った際、患者の体内に、誤って有害なホルマリンを入れるミスがあったことが分かりました。体内にホルマリンが入った患者は56人にのぼり、このうち1人は後遺症が出たとして、担当の医師について業務上過失傷害の疑いで警察に告訴状を提出しました。

ミスがあったのは、兵庫県姫路市にある製鉄記念広畑病院です。病院の事故調査報告書などによりますと、去年7月、70代の男性患者に内視鏡検査を行った際、本来は精製水を入れて十二指腸を洗浄するところ、誤って濃度10%のホルマリンを120ミリリットル注入したということです。

ホルマリンは医療器具の洗浄に使われますが、人体には有害で発がん性も指摘されているということです。患者の代理人の弁護士によりますと、患者は全身の神経痛などの後遺症が出たということで、検査を担当した内科部長が確認を怠ったのが原因だとして、13日業務上過失傷害の疑いで警察に告訴状を提出しました。

会見した患者の息子は「健康を何より大切にしていた父が医療ミスで苦しめられ、憤りを感じています。警察の捜査で責任を追及してほしい」と話していました。

また、病院などによりますと、この患者のほかにも、同じ去年7月、55人の患者の体内に洗浄の際に使ったホルマリンが付着した内視鏡が入れられたということです。告訴状の提出について、病院は「内容を確認し、適切に対応したい」とコメントしています。

出典:NHK NEWS WEB

江戸川病院、肝生検後の患者死亡で提訴される(報道)

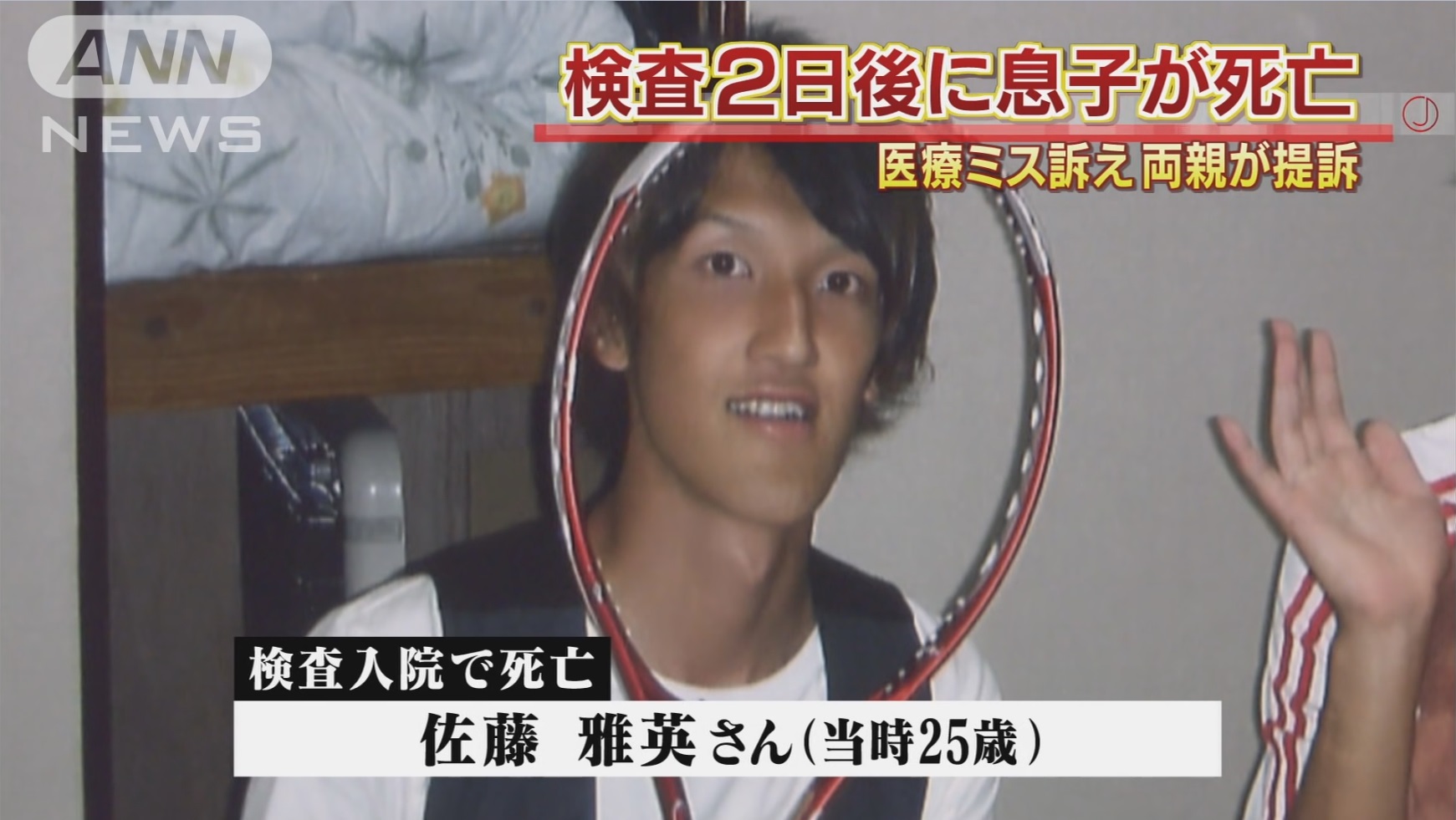

テレビ朝日「「見殺しです」検査2日後に死亡…医療ミスか」(2015年6月9日)は,次のとおり報じました

「おととし、東京の「江戸川病院」で、25歳の男性が検査を受けた2日後に死亡しました。遺族は、病院に医療ミスがあったとして損害賠償を求めて提訴しました。

東京・葛飾区の佐藤雅英さんは十二指腸潰瘍(じゅうにしちょうかいよう)による出血のため、おととし12月、江戸川病院に検査入院しました。病院で肝臓組織の一部を切り採って調べる「肝生検」の検査を受けましたが、その2日後に死亡しました。

雅英さんの父親・博義さん(57):「検査後にあっという間に死んでしまった。我々にとって残酷な仕打ち。インフォームド・コンセントですか、一切、ありませんでした」

死因について病院側は悪性リンパ腫としていますが、遺族は血液中の血小板の数値が低いにもかかわらず、肝生検を実施したため、出血性ショックで死亡した可能性があるとしています。

雅英さんの父親・博義さん:「(病院側が)何の止血処置もせず、見殺しですよね」

遺族は6日、病院側を相手に1億2500万円余りの損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。江戸川病院は取材に対し、「訴状を見ていないのでコメントできない」としています。」

本件は,上記報道からは,肝生検を実施すべきではないのに実施したことを過失とする趣旨か,出血性ショックの治療が遅れたことを過失とする趣旨か,判然としません.

前者とすれば,東京地裁平成22年1月22日判決は,以下のとおり,肝生検を実施すべきではない症例で肝生検を実施すしたことを過失と認定しましたので,ご参考になると思います.

「争点(2)(被告B3が肝穿刺を実施したことについての過失の有無)について

原告らは,①肝穿刺実施前のA4の状態は,DICの状態が継続しており,肝穿刺の実施は急激な肝内出血を助長する危険が大きかったこと,②A4のWBC・CRPの数値などの事前のデータからしても,上記腫瘤(腫瘍)が膿瘍である可能性は極めて乏しく,これが胆汁瘻である場合にも,排泄する必要は乏しいことなどからすると,被告B3には,上記腫瘤を膿瘍と誤診し,肝内出血が進行していたA4に対し,急激な肝内出血を助長する危険が大きく,必要性のない肝穿刺を実施した過失がある旨主張するので,以下検討する。

前記1⑶ないし⑸で認定した事実及び証拠(甲B9,12,証人T,鑑定の結果)によれば,A4の前記臨床経過,腹部CT検査(単純CT,造影CT)及びMRI検査からすると,3月1日の肝穿刺が実施された際には,上記肝内腫瘤(腫瘍)は,肝膿瘍や胆汁瘻である可能性も否定できないものの,血腫であることが最も疑われるところであったこと(当時の放射線科医師へのコンサルトの結果では,H医師は,上記肝内腫瘤は,造影CTに高吸収域があり,血腫が最も疑われるとの意見であり,I医師は,MRI検査の結果では,胆嚢の吸収域と近く,胆汁瘻の可能性もあるとの意見であって,MRI検査の結果は,血腫が疑われるとの造影CT検査の所見と矛盾するものではないこと)が認められる。

なお,I医師作成の3月2日付けのMR検査報告書(乙A1の146頁)には,肝前区域に直径7cmの嚢胞性塊があり,その内容は,MRI上,血性とはいえず,外傷機転であれば胆汁性肝嚢胞が疑われ,周囲肝組織の浮腫所見は認められず,膿瘍としては非典型であるとの記載があり,I医師は,MRI検査からは,外傷機転としては肝内胆管損傷による胆汁瘻の可能性が高いと診断するのが妥当であり,次に疑われるものとしては膿瘍の可能性であり,血腫の可能性が高いとは診断できない(乙A12)とするが,これらの証拠はいずれも前記認定と矛盾するものではない。

ところが,被告B3らは,上記肝内腫瘤(mass)は,血腫や肝膿瘍の可能性があるものの,感染を伴う胆汁瘻が最も疑わしいと判断し,A4が感染を伴っており,それによる発熱や疼痛がみられる状態であれば,化学療法等の影肝穿刺実施前に肝内の腫瘤(腫瘍)は血腫であることが最も疑われていたため,響によってWBC数が更に減少していくことが予想され,感染症により重篤な事態に陥る危険性が高く,化学療法の継続も難しくなることから,感染を伴う胆汁瘻や肝膿瘍であれば緊急に穿刺して排出する必要があると判断して,A4に対する肝穿刺を決定したのであり,被告B3らが,上記のとおり肝内腫瘤は血腫であることが最も疑われるにもかかわらず,感染を伴う胆汁瘻が最も疑わしいと判断し,A4に対する肝穿刺を実施したことは不適切であったといわざるを得ない。

そして,仮に被告B3らが上記肝内腫瘤は血腫であることが最も疑われると判断した場合には,診療経過等に照らすと,A4はDICあるいはDICの疑いがあり,オルガラン(血液凝固阻止剤)を継続的に投与されている状態であるにもかかわらず,遅発性の出血が生じていることが疑われ,A4に出血傾向がある可能性が高いことになるから,3月1日の時点では肝穿刺を実施すべきではなく,実際にもこれを実施しなかったものと認められる。

このことは,前記のとおり,被告B3は,肝穿刺の実施により上記肝内腫瘤が血腫であることを確認した後,原告A1に対し,血腫の疑いがあり,このまま保存的に経過観察すること,血腫が増大傾向ならば,血管造影,手術等をも考慮すること,今後感染等があり,肝膿瘍へ移行する可能性があり,その際には穿刺することを説明したこと,B2病院のF医師も,原告A1及び原告A3に対し,CT,MRIからは,80から90%血腫が考えられ,事前にこれらをみていたら,穿刺は指示せず,経過観察を指示したと思うと述べていることからも,明らかというべきである(なお,A4の2月14日のDICスコアは7点,2月15日のDICスコアは8点であったこと,被告B3らは,3月1日のDICスコアは5点であり,白血病及び類縁疾患,再生不良性貧血,抗腫瘍剤投与後などの骨髄巨核球減少が顕著で,高度の血小板減少をみる場合に当てはめた場合には6点となり,DICの疑いがある状態と判断していたこと(乙A9,被告B3)は前記認定のとおりである。また,鑑定人U1の鑑定意見では,3月1日の時点で,A4は,FDPが上昇し,プロトロンビン,凝固の機能が低下していることから,DICの状態にあったとされている。)。

本件における鑑定の結果をみても,鑑定人U2の鑑定意見では,肝内腫瘤(腫瘍)について血腫の可能性が高く,背景にDICがあり,抗凝固剤が投与されている状態で,出血しやすい肝穿刺をするのは,相当の理由がないと許されないとされているところであり,血腫が感染している可能性があるとしても,抗生剤の投与によって対応し,肝穿刺を実施すべきではなかったとされている。

また,鑑定人U1の鑑定意見でも,A4の場合には,血腫が鑑別診断の第一に挙げられ,肝穿刺を実施した場合には,そこからの出血と腹腔内出血等の合併症が起きる可能性が高いことからすると,肝穿刺を行う前に,より侵襲の少ない血管造影検査あるいはMR胆道造影などによる質的診断を行うべきであり,そして,感染症の可能性に関しても,本件における肝膿瘍の起炎菌は基本的に腸管から由来する菌であり,スペクトルも決まっているため,必ずしも肝穿刺を実施して菌を同定しなくとも,抗生剤で対応することができ,リンパ腫の影

響によるWBCの低下についても,G-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)投与により対応できた可能性が高いから,肝穿刺を実施したことは不適切であり,このことは仮に血腫が感染している可能性がある場合も同様であるとされている。

さらに,鑑定人U4の鑑定事項に対する意見の要旨では,肝穿刺の適応については不適切とはいえないとされているものの,鑑定意見では,A4の発熱が以前から認められていたこと,CRPが2.3程度の軽度の上昇にすぎなかったことから,緊急に3月1日の夕方に肝穿刺を行う理由は乏しく,血管造影を実施したり,抗生剤を投与したりすること等による,保存的治療(内科的治療)も可能である,仮に血腫が感染している可能性がある場合も同様であり,肝穿刺を実施する前に,動脈性出血が否定的であること,発熱の原因が肝内血腫の

感染以外に考えられないことを確認すべきであるとされているところである。

これに対し,鑑定人U3の鑑定意見では,肝穿刺を行わずに保存的治療を行う選択もあり,後からみれば,もう少し穏当にやっていた方がよかったという意見が大勢を占めるのはやむを得ないが,その時点の主治医の判断を尊重したいとして,被告B3が肝穿刺を実施したことは適切であると結論されるものの,3月1日のA4の感染の症状について,発熱に関しては以前からあり,この発熱をもって感染症が進行したとはいえない,CRPの上昇もわずかであることを考えると,この時点で,非常に重篤な感染症があったと判断するだけの材料はないが,その日に感染の兆候が明らかでないとしても,A4は全身状態が悪い状態であることからすると,血腫に感染があり,数時間の経過で病状が変わらないとは断言できないから,感染の可能性が高く,穿刺の必要性があるといった主治医の判断は,少し後からみると問題なしとしないが,瑕疵があるというほど責められる判断ミスではないとされている。したがって,鑑定人U3の鑑定意見は,その結論はともかく,その前提となっている医学的知見及び医学的評価については,他の鑑定人らの鑑定意見と対立するものではないというべきである。

加えて,3月1日午前6時30分ころに採取された血液の培養検査の結果では,そのうちの1本からR-CNS(メチシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌)が検出されているところ,鑑定人U2の鑑定意見では,血液をボトルに入れる際に検体外から菌が入ってしまうコンタミネーションということがしばしばあり,特に上記菌は肝膿瘍の起因菌として主要なものでなく,コンタミネーションがあり得る菌であるから,そのことを積極的な根拠として肝膿瘍を強く疑うことはしないとされているところであり,他の鑑定人らの意見もこれと同趣旨である(なお,被告らは,各鑑定人の鑑定意見は,実際と異なり,肝穿刺により得られた血腫からの血液培養であることが前提となっている旨主張するが,鑑定人U2の鑑定意見では,MR-CNSは肝膿瘍の起因菌として主要なものではなく,血液をボトルに入れる際に生じたコンタミネーションであると指摘されているところであり,これは必ずしも肝穿刺の手技を前提とするものではないから,被告らの上記主張は,鑑定人U2の上記意見の相当性を左右するものではない。)。

これらのことからすれば,それまでの臨床経過,腹部CT検査,MRI検査の結果等からすると,A4の肝内病変(肝内腫瘤)は,胆汁瘻や肝膿瘍である可能性も否定できないものの,血腫であることが最も疑われる状態であり,仮にA4に感染の可能性や疑いがあったとしても,抗生剤の投与等により対応可能な状態であり,緊急に肝穿刺を実施しなければならない必要性は必ずしも高くなく,他方で,A4はDICあるいはDICの疑いがあり,オルガラン(血液凝固阻止剤)を継続的に投与されている状態であり,しかも,A4の肝内病変は血腫であり,遅発性の出血が生じていることが疑われることから,肝穿刺を実施した場合,これにより腹腔内出血等の合併症が生じる高度の危険性があり,少なくとも3月1日の時点では,抗生剤の投与等による保存的療法(内科的治療)を行い,肝穿刺を実施すべきではなかったといえる。したがって,それにもかかわらず,被告B3らが,A4の肝内病変(肝内腫瘤)は感染を伴う胆汁瘻が最も疑わしいとして,A4に対する肝穿刺を実施したことには,当時の医療水準に照らしても,過失があるというべきである。

なお,被告らは,①A4はHPSを合併したSPTCLに罹患し,その治療目的でCHOP療法を行っていたことから,WBCが減少しており,肝内腫瘤(腫瘍)が胆汁瘻又は肝膿瘍であった場合,感染症等の発症から敗血症への移行が予想され,致死的な状態に陥ることに加えて,3月1日午前に採取された血液培養からR-CNSが検出されており,感染の可能性が極めて高かったこと,②肝穿刺を行った時点でのA4の凝固能は肝生検を行った時点よりも改善しており,更に血小板輸血まで実施して肝穿刺を行っており,リスクが大き

いものではなかったことなどからすると,被告B3が肝穿刺を実施したことに過失はない旨主張し,証拠(乙A9,14,乙B3,4,被告B3)にはこれに沿う部分がある。

しかし,これらの証拠はいずれも,A4の臨床経過,腹部CT検査,MRI検査の結果等によれば,胆汁瘻や肝膿瘍である可能性は否定できないものの,最も疑わしいのは血腫であること,A4はDICあるいはDICの疑いがあり,オルガラン(血液凝固阻止剤)を継続的に投与されている状態であることなどの前記認定事実を前提としないものであって,にわかに採用することができないというべきである。加えて,上記で認定判断したとおり,3月1日当時のA4の病態は,仮にA4が感染症に罹患していた可能性があるとしても,必ずしも肝穿刺によって菌を同定しなくとも,抗生剤の投与等により対応できる可能性があったと認められるから,少なくとも,3月1日の時点において,血腫であることが最も疑われるA4の肝内病変(腫瘤)に対して,腹腔内出血等の合

併症が生じる高度の危険性がある肝穿刺を実施する必要性があったとは認めることができない。

したがって,被告らの上記主張は採用することができない。

以上によれば,被告B3が肝穿刺を実施したことには過失があるというべきである。」

「争点(4)(各過失と結果(A4の死亡)との間の因果関係の有無)について

被告B3が肝穿刺を実施した過失とA4の3月2日の死亡との間の因果関係について検討する。

まず,前記1⑷,⑸で認定した事実によれば,A4は,肝穿刺後,腹腔内出血が生じていることが認められるところ,腹腔内出血の原因について,鑑定人U2の鑑定意見では,解剖の結果,穿刺部位以外に出血源がないことから,肝穿刺がA4の腹腔内出血の原因であるとされ,鑑定人U1及び同U4各鑑定意見でも,腹腔内出血の原因は,肝穿刺であるとされているところである。また,鑑定人U3の鑑定意見では,心肺蘇生措置の際に肝血腫が破綻した可能性が高いとされているものの,肝穿刺との関連性は否定できないとされている。

前記解剖の結果のほか,上記各鑑定意見からすると,A4の腹腔内出血は,被告B3が実施した肝穿刺が原因となって生じたと認めるのが相当である。

次に,A4の死亡原因について,鑑定人U2の鑑定意見では,3月1日のA4の夜の急変時の臨床所見はショックであるが,昇圧剤への反応がないこと,HGBが3.2と著明に低下していること,解剖所見上,穿刺部に一致した肝表面の出血とそれに連続する肝内の比較的新鮮な血腫があり,その他に出血がなかったことから,A4の死亡原因は,肝穿刺が原因の腹腔内出血によるショック死であるとされているところであり,鑑定人U1の鑑定意見においても,腹腔内出血によって,急速にHCTが低下し,循環不全となって死亡したものと考えられるから,A4の死亡原因は,肝穿刺による腹腔内出血であったと考えるのが合理的であるとされている。鑑定人U4の鑑定意見では,剖検では腹腔内に1550mℓ の出血が認められているものの,この程度の出血量では,基礎疾患のない症例であれば,出血性ショックの状態には陥っても急死するには至らない可能性も十分あるが,急速な出血であれば高度の血圧低下から急性心不全へ進行してもおかしくないと考えられ,本症例では,A4に重篤な基礎疾患があり,それに対する化学療法が施行された状態で,全身状態が不良であったと考えられ,そこに出血性ショックが加わったため短時間に死に至ったと考えられるとされており,臨床経過的に悪性リンパ腫の増悪やDICの悪化による多臓器不全や化学療法の有害事象による死亡は否定的であるし,剖検所見でも他に急変死の原因となる疾患の存在は否定的であるとされているところであり,死亡原因は,肝穿刺が契機となった腹腔内出血による出血性ショックであるとされている。さらに,U3鑑定人の鑑定意見では,本件における死亡の原因は,SPTCLによる腫瘍死であるとされているが,これ,SPTCLという腫瘍があった故に起きた事象であり,最後の一瞬起きた事象だけをとらえてそれが死因であるというのは違和感を感じるからそのように判断したものであって,死に至った引き金が腹腔内出血によるショックであり,出血性ショックが心停止に関連していたことを否定するものではないとされているところである。

これらの事情からすれば,A4は,被告B3が実施した肝穿刺による腹腔内出血が原因となって死亡したと認めるのが相当である。

さらに,肝穿刺とA4の死亡との関係について,鑑定人U2の鑑定意見では,一般的に,リンパ腫は化学療法に反応することが多い上,化学療法実施後のA4のLDHの下がり方からすると,化学療法による寛解が期待できる可能性があり,A4が感染により死亡する危険性は取り分け高いわけではなく,A4が現在生存している可能性もあったとされている。鑑定人U1の鑑定意見では,非常に低い確率ではあるが,肝穿刺をしなくとも出血した可能性はあるが,肝穿刺をしていなければ,化学療法がある程度は奏効して,A4は3月2日に死亡せず,数か月生存した可能性が高いとされているところである。鑑定人U4及び同U3の鑑定意見でも,肝穿刺を実施なくとも腹腔内出血に至っていた可能性はあるものの,肝穿刺が実施されていなければ,3月2日の時点でA4が生存していた可能性は高いとされている。

以上のことからすると,被告B3が,肝穿刺を実施していなければ,A4が死亡した3月2日の時点においてなお生存していた高度の蓋然性があると認めるのが相当である。なお,A4の病態等に照らすと,肝穿刺を実施しなくとも,腹腔内出血が生じて死亡した可能性があることは否定できないとしても,本件腹腔内出血が生じて死亡した可能性があることは否定できないとしても,本件では肝穿刺によって腹腔内出血が生じたと認められる以上,上記認定判断を左右するものではない。

これに対し,被告らは,①1550mℓ という腹腔内の出血量からは,腹腔内出血が死亡の原因となったとは考え難いこと,②HPSを合併したSPTCLによる影響が強く示唆され,CHOP療法により肝組織に浸潤していた腫瘍が縮小することにより出血した可能性もあり,DICあるいはDIC疑いの状態にあったことから,穿刺部以外からの出血の可能性も否定できないこと,③HPSを合併したSPTCLを罹患したA4の肝生検後の遅発性血腫の予後は好ましくないことなどから,肝穿刺とA4の死亡との間に因果関係はない旨主張し,証拠(乙A9,14,乙B3,4,被告B3)にはこれに沿う部分がある。

しかし,上記の認定判断に加え,被告ら提出にかかる乙B第4号証においても,臨床経過から本件患者の死亡原因はSPTCLによる腫瘍死を第一に考えるが,直接的な死因としては,腹腔内出血による出血性ショックと評価されると結論し,解剖において確認された腹腔内出血量はそれ自体では致死的な量とはいえないが,本件患者の場合には,SPTCL(HPS合併,IPI-Highリスク)の基礎疾患があり,PS(パフォーマンス・ステータス)4(身の回りのこともできず,常に介助を要し,終日就床を必要とする状態)と全身状態が極めて不良な状態で,腹腔内出血に至ったために死亡するに至ったものと評価できるとされているところであり,これらに照らすと,上記各証拠はいずれも採用することができず,ほかにA4が肝穿刺による腹腔内出血以外の原

因により死亡したと認めるに足りる的確な証拠はない。

したがって,被告らの上記主張は採用することができない。

以上によれば,被告B3が肝穿刺を実施した過失と,A4が3月2日に死亡したこととの間には因果関係があるというべきである。」

谷直樹